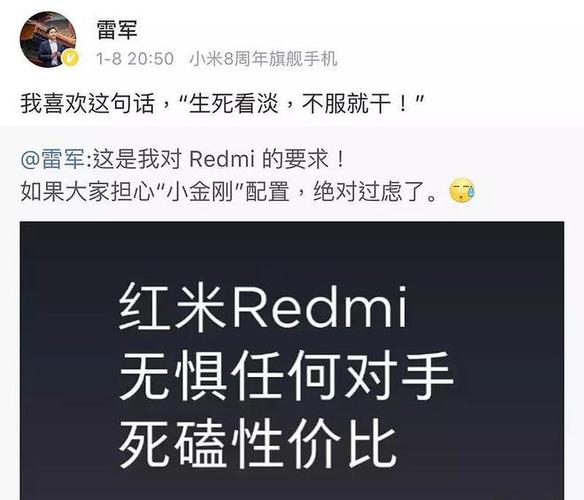

在科技行业,小米一直以其创新和性价比高的产品受到消费者的喜爱。然而,最近小米却因为其电池容量“反向虚标”的问题,遭到了广泛的批评和质疑。这一事件不仅影响了小米的品牌形象,也让创始人雷军成为了众矢之的。但是,深入了解背后的技术和市场规则后,我们可能会发现,这次可能真的错怪了雷军。

我们需要了解什么是“反向虚标”。在电池行业,通常厂商会在产品上标注电池的额定容量,这是基于电池在理想条件下的最大容量。然而,实际使用中,由于各种因素(如温度、使用习惯等)的影响,电池的实际可用容量往往会低于额定容量。所谓的“反向虚标”,就是指厂商在产品上标注的电池容量,实际上是电池的实际可用容量,而不是额定容量。

小米之所以采用这种标注方式,背后有其技术上的考量。随着智能手机功能的日益强大,用户对电池续航的要求也越来越高。为了提供更真实的使用体验,小米选择标注电池的实际可用容量,这样用户在使用时能更准确地预估电池的续航时间。这种做法虽然在一定程度上降低了用户的期望值,但同时也减少了因电池续航不达标而产生的投诉。

然而,这种做法在消费者中引起了误解。许多消费者认为,小米是在故意降低电池容量的标注,以达到某种商业目的。这种误解在网络上迅速发酵,导致了对小米和雷军的广泛批评。但实际上,小米的这种做法在行业内并不罕见,许多国际知名品牌也有类似的标注方式。

小米在电池技术上的投入和创新也是不容忽视的。小米一直在电池技术上进行研发,推出了多项创新技术,如快速充电、无线充电等,这些都极大地提升了用户的充电体验。小米的电池技术在全球范围内都得到了认可,这也是小米能够在激烈的市场竞争中脱颖而出的重要原因之一。

小米电池“反向虚标”的风波,实际上是一个技术和市场规则的误解。小米选择标注电池的实际可用容量,是出于对用户体验的考虑,并非有意降低标注。雷军作为小米的领导者,一直致力于推动技术创新和提升产品质量,这次的误解无疑给他带来了不必要的压力。希望通过这篇文章,能够帮助公众更全面地理解这一事件,减少对小米和雷军的误解。在未来的发展中,小米仍将继续以其创新精神和技术实力,为用户带来更多优质的产品和服务。