之误与巴库斯史密斯谜题(一)

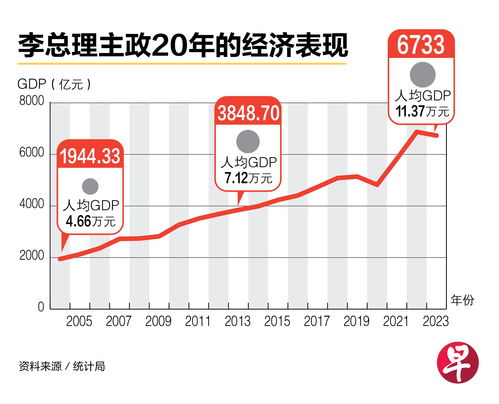

20世纪中叶,当人们在比较不同国家的经济实力时,最喜欢用若干关键产品比如钢铁、煤炭、粮食产量的指标,比如当时的中国曾经以粮食和钢铁产量作为超英赶美的指标。但是这些产品其实在国际市场上存在着质量和价格的重大差异,因而不能简单类比。于是美欧逐步开始流行国内(地区)生产总值GDP的计算。GDP的计算也存在很大的谬误,比如说两个国家的人均GDP可能有100倍差距(比如美国与南亚某国),但是两国居民可比的生活水平差距显然不到百倍。于是学者们发明了不同的购买力平价(PPP)计算方法来修正GDP统计的偏差。不同研究机构的PPP估算方法各不相同,通常是越不发达的国家购买力平价的数值比按汇率换算值高出越多。

之所以要创造购买力平价的概念,是因为发达国家和发展中国家之间的物价有明显差异,所以要在市场汇率之外再评估出一个“购买力平价”来弥补这种差异。但是这个概念往往给人以错觉,似乎未来市场汇率将会向购买力平价靠拢,然而汇率价格史的真相是,绝大部分货币汇率的走势将与购买力平价所暗示的方向相悖。美国纽约大学的大卫·巴库斯(DaridBackus)和加拿大女王大学的格雷戈·史密斯(GregorSmith)在1993年的一篇论文中提出了一个现象:购买力平价所暗示的汇率变动方向,往往普遍与后来的走势相反。尤其是发展中国家的汇率普遍被认为低估,所以其购买力平价往往远高于市场汇率,之误与巴库斯史密斯谜题(一)但是汇率市场的长期走势大幅下跌而不是向其购买力平价水平靠拢。这个现象被称为“巴库斯—史密斯谜题”。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052